Le pays a basculé dans un régime parlementaire ce début mai. Les opposants dénoncent une façade pour maintenir le clan Gnassingbé au pouvoir sans passer par les urnes.

Au Togo, plus personne ne se fait d’illusions. Faure Gnassingbé n’est plus président de la République, mais en vingt ans de pouvoir, il n’a jamais semblé aussi puissant. Le 3 mai, dans une mise en scène feutrée, à 58 ans, il a prêté serment pour une fonction inédite : président du Conseil. Un poste taillé sur mesure, instauré dans le cadre d’une Ve République proclamée sans débat public ni référendum. Désormais, l’essentiel du pouvoir exécutif est concentré entre ses mains, sans limite de mandat.

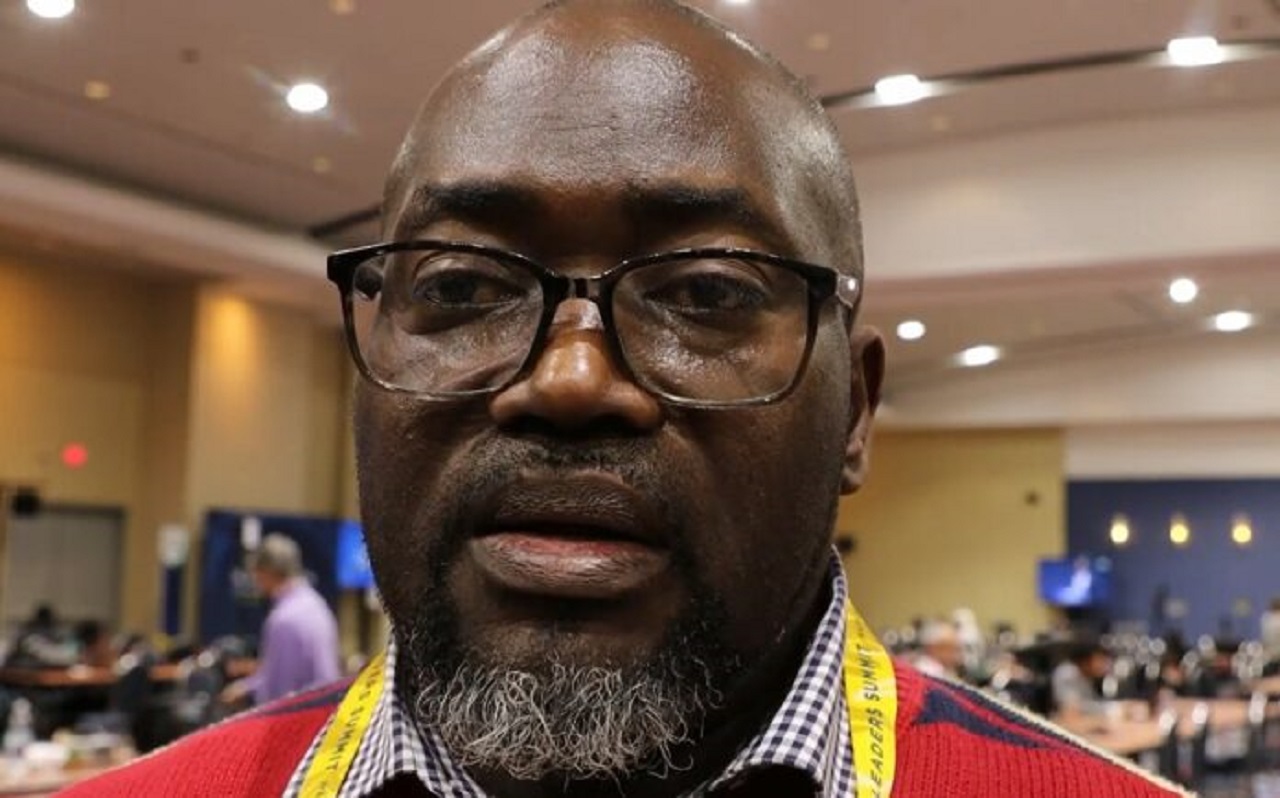

Le même jour, les députés – presque tous issus de l’Union pour la République (Unir), le parti au pouvoir – ont nommé Jean-Lucien Savi de Tové, 86 ans, président de la République. Une fonction largement symbolique. Faure Gnassingbé, dont le quatrième mandat arrivait à échéance en mai 2025, pourra donc se maintenir à la tête de l’État sans passer par les urnes. S’il était resté chef de l’État, il aurait dû se soumettre au suffrage universel cette année et n’aurait eu le droit qu’à un ultime mandat. « Le régime était acculé. Il ne pouvait pas oser un cinquième mandat présidentiel sans provoquer une crise régionale », commente Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais. « C’est une manœuvre pour rester au pouvoir tout en échappant aux projecteurs. »

La stratégie tranche avec les scénarios récents en Guinée, au Sénégal ou en Côte d’Ivoire, où les modifications constitutionnelles ont déclenché des soulèvements populaires. « Ici, le régime a préféré la ruse à la force », observe un analyste à Lomé. Mais la méthode n’en est pas moins brutale : aucune consultation populaire, une réforme votée en huis clos par une Assemblée fraîchement élue, acquise au pouvoir. « Le seul changement est institutionnel, souligne le politologue Mohamed Madi Djabakaté. Mais cette réforme, imposée sans débat ni consensus, ne vise pas à renforcer la démocratie. Elle vise à pérenniser le pouvoir de Faure Gnassingbé en changeant simplement de titre. »

Un changement de régime en trompe-l’œil

Ce tournant institutionnel s’inscrit dans une longue continuité. Depuis l’assassinat du premier président post-indépendance, Sylvanus Olympio, en 1963, le Togo vit sous la férule d’un même clan. Gnassingbé Eyadéma, ancien sergent-chef devenu général par la grâce du pouvoir, s’impose en 1967 à la faveur d’un coup d’État militaire. Trente-huit ans de règne sans partage, jalonné de purges politiques et de cultes de la personnalité. À sa mort, le 5 février 2005, le pouvoir bascule sans transition de père en fils. Une réforme sur mesure est bricolée dans l’urgence pour légaliser le fait accompli. La contestation est étouffée dans le sang : des centaines de morts, aucune enquête, aucune poursuite. « C’est un contraste frappant avec d’autres pays, relève Nathaniel Olympio. Au Kenya, Kenyatta a été poursuivi à la CPI après les violences de 2008. Au Togo, rien. Silence radio. »

Le scénario de succession ne doit rien à l’improvisation. Faure, comme son père avant lui, peut compter sur de solides relais, notamment en France. L’un des plus influents s’appelait Charles Debbasch, ex-doyen de la faculté d’Aix-en-Provence, conseiller de l’ombre du régime togolais jusqu’à sa mort en 2022. Le fils hérite donc du système, mais affiche un profil différent. Diplômé de Georgetown, Faure rassure les bailleurs et séduit les chancelleries occidentales par son image de technocrate modéré.

Mais derrière la façade de modernité, rien n’a bougé ou presque. L’appareil sécuritaire reste intouchable, les scrutins de 2010, 2015 et 2020 ont tous été entachés de soupçons de fraude, et les voix discordantes sont systématiquement marginalisées. Aucune réforme politique structurelle n’a été engagée. En janvier 2025, l’arrestation du jeune poète Honoré Sitsopé Sokpor, alias « Affectio », pour un simple appel à « s’indigner », a relancé les accusations de dérive autoritaire. « Un jeune garçon est en prison pour avoir écrit un poème », dénonce Nathaniel Olympio, porte-parole du Front pour la constitution, qui refuse de cautionner les échéances électorales à venir. « C’est une mascarade. On ne peut pas à la fois rejeter la Constitution et courir aux municipales. » D’autres partis, comme l’Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre ou le FDR, avancent plus prudemment.

Avec le nouveau régime, les tensions persistent notamment autour de la création du Sénat, vue comme une coquille vide. « Je voudrais un Sénat jeune, instruit, capable de réfléchir aux vraies urgences du pays. Mais ceux qui y siègent ne mettent jamais les pieds dans nos hôpitaux ni dans nos cliniques, ils ne connaissent pas nos réalités », fulmine Mario Dabla, jeune entrepreneur. Alain Kombate, étudiant, renchérit : « Si ce régime était un progrès démocratique, il n’y aurait pas autant de contestations. Ce n’est pas le type de régime qui garantit le développement, c’est la bonne gouvernance. Or elle est aux abonnés absents. »

Les signaux de durcissement se multiplient. Plusieurs opposants restent derrière les barreaux malgré les décisions de la Cour de justice de la Cedeao. À Sokodé, une simple journée de prière en soutien aux détenus politiques a été interdite. « Si rien ne change, au terme des vingt ans de Faure Gnassingbé, il ne restera peut-être plus rien d’une société civile libre au Togo, avertit Madi Djabakaté. C’est une forme moderne et sophistiquée de cadenassage du débat public. »

Dans les rues de Lomé, la réforme suscite plus d’angoisse que d’enthousiasme. « Je viens d’avoir 18 ans, je me suis inscrit sur les listes électorales. Mais je n’aurai jamais l’occasion de voter pour mon président », soupire Alain Kombate. Même malaise chez Mario Dabla : « On a vu des pays tenter ce virage. Pour le Togo, c’est trop tôt. » Dans les lycées, l’incompréhension règne. « Mes élèves sont dans le flou total. Ils ne comprennent pas ce que cela implique », explique Kanyi Koulekpato, professeur de sciences sociales.

Pourtant, à contre-courant de ce scepticisme ambiant, quelques voix espèrent encore. Komla Agbemadon, chef d’entreprise, voit dans cette refonte une chance de redistribution du pouvoir. « Avec un président de la République symbolique et un président du Conseil des ministres plus proche des réalités, on pourrait enfin rapprocher l’action publique des citoyens. » Même optimisme chez Dame Devonou Kafui, revendeuse au grand marché : « Le Sénat, avec sa diversité, pourra freiner l’arbitraire. Les deux chambres devront écouter le peuple. »

Le vernis diplomatique d’un régime autoritaire

Malgré la crispation intérieure, le régime togolais s’emploie à soigner son image à l’extérieur. Ces dernières années, Lomé s’est taillé une réputation de médiateur discret mais actif sur la scène ouest-africaine : intervention dans l’affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali, rôle dans la libération du fils de Mohamed Bazoum au Niger. « Le Togo a été le pont entre la Cedeao et l’Alliance des États du Sahel (AES) », rappelle Nathaniel Olympio. Mais selon lui, ce rôle s’est inversé : « Aujourd’hui, ce même Togo lorgne vers l’AES. C’est une trahison de sa posture de médiateur. »

Faure Gnassingbé ne cache plus sa stratégie d’alignement symbolique : discours anti-néocoloniaux à l’ONU, soutien à des figures pan-africanistes, tentative avortée d’un congrès panafricain. « C’est un discours opportuniste, destiné à capter une jeunesse en quête de repères politiques. Mais le Togo n’a pas sa place dans la logique souverainiste de l’AES », tranche Olympio.

Une posture qui, pour Madi Djabakaté, ne trompe personne. « Le rôle de facilitateur n’est pas nouveau, mais son efficacité reste très discutable. Les médiations n’ont produit aucun résultat tangible. Cette diplomatie de façade vise surtout à redorer le blason du régime à l’international, alors que la situation intérieure en contredit chaque ligne. » Pour lui, ce jeu relève de la diversion : « Comment prendre au sérieux un État qui détient encore des prisonniers politiques, refuse tout dialogue et gouverne dans l’opacité ? Ce prétendu rôle de médiateur sert à masquer les dérives autoritaires. »

En RDC, où le Togo s’active à occuper le vide laissé par les puissances traditionnelles, l’ambition semble démesurée. « Le ministre togolais des Affaires étrangères enchaîne les déplacements, mais que fait-il pour son propre pays ? » interroge Djabakate. « Le Togo n’a ni tradition de résolution des conflits ni modèle démocratique à proposer. Il n’a que son silence intérieur à offrir. »

Paris muette, Washington s’impatiente

Sur le plan diplomatique, le Togo joue les équilibristes. Avec la France, les liens demeurent étroits mais discrets. « Paris n’a plus aucun poids sur le Togo », tranche Olympio. Une apparente prise de distance, que nuance Madi Djabakaté : « La France n’a jamais renoncé à son rôle de garant informel de la stabilité togolaise. » Le soutien n’est plus affiché, mais reste tangible. Selon lui, la France voit en Lomé un partenaire pivot, capable de préserver ses intérêts dans une région d’Afrique de l’Ouest où son influence recule. « C’est un troc géopolitique : stabilité contre silence. Tant que le Togo reste utile, personne ne questionne ses dérives. »

Mais cet équilibre est précaire. En multipliant les signaux en direction des pays du Sahel tout en conservant ses appuis traditionnels, le pouvoir togolais prend le risque de brouiller ses alliances. « À trop jouer sur tous les tableaux, Faure Gnassingbé pourrait finir par se griller des deux côtés », avertit un diplomate africain.

Washington, de son côté, a déjà changé de ton. En 2021, la Millennium Challenge Corporation a suspendu un programme de 400 millions de dollars, après des échanges entre l’opposition togolaise et le Congrès américain. « C’est la première fois qu’un partenaire de cette envergure retire son appui pour des raisons politiques », se félicite Olympio.

La façade réformiste d’un modèle économique à bout de souffle

Sur le papier, le Togo coche toutes les cases d’un pays réformateur. Croissance stable autour de 5 %, inflation contenue, modernisation administrative, guichet unique au port de Lomé : les institutions financières internationales saluent les performances. Mais derrière les chiffres, le décor s’effrite. « Le pays est tenu à bout de bras par un cercle fermé, pendant que la population fouille les ordures pour manger », accuse Nathaniel Olympio. Les revenus du port de Lomé – le plus dynamique de la région – plafonnent à un milliard de francs CFA par an. La Société nouvelle des phosphates, fleuron du secteur extractif, échappe largement au contrôle fiscal. Quant à l’agriculture, qui emploie 40 % de la population active, elle reste confinée à la micro-exploitation : 94 % des agriculteurs travaillent sur moins de quatre hectares.

À Découvrir Le Kangourou du jour Répondre Sous cette façade de performance, la dette explose. « En 2023, elle est alimentée par des emprunts à court terme à des taux proches de 7 %. C’est intenable », alerte Aimé Gogué, économiste et ancien ministre du Plan. Les investissements publics peinent à irriguer l’économie réelle. L’informel prospère, les inégalités se creusent, les PME étouffent faute de financement. « On réforme, mais sans stratégie. Et surtout, sans débat », tranche Gogué.

Régionalement, les fractures s’accentuent. Le nord du pays reste largement en marge du développement. Les jeunes, bien que formés, désertent le pays prenant la route de l’exil, en Occident ou de plus en plus vers des pays plus éloignés comme la Chine, la Russie. « On communique beaucoup. Mais on redistribue peu », conclut l’économiste Aimé Gogué.

Source: Le Point [Titre original: Togo- Une Ve République sur mesure pour Faure Gnassingbé]